失落的天书这本书,从头到尾满满的都是槽点,我能从第一页开始吐槽,一直吐到最后一页。但是尽管如此,我还是觉得这不愧是一本高质量的著作,就因为里面干货满满。作者刘宗迪提出的观点,之前几乎没有人提出过。

先说槽点,槽点就是本书的章节毫无条理。讲的东西很零碎,有些东西讲了一点就不讲了,有些东西前面讲过了,后面好几处地方又反反复复的在讲。给人的感觉就是不系统,放佛是一段时间内写的几篇文章仓促的黏合到一起,就出版了。说到这里,我不得不提一下书名,书名失落的天书——山海经与古代华夏世界观。前面那个主标题失落的天书让人不知所云,乍一看以为是某本玄幻的网络小说,毕竟只有这种小说才喜欢起这种有噱头的书名。后面的副标题山海经与古代华夏世界观,山海经还好,古代华夏世界观又有点不知所云。其实不如直接起一个正常的名字,比如海经考,海经正义这样让正经的名字来的直接。

好了,接下来开始谈谈这本书。这本书其实在我看来,就是做了两件工作,第一件就是探讨了海经究竟是一本什么性质的书;第二件事就是就海经里的一些概念进行了解释。这里为什么不提山海经,而只用海经呢?

因为现存山海经共有十八卷,分别是山经五卷:南山经,西山经,北山经,东山经,中山经。已经海经十三卷:海外南经,海外西经,海外北经,海外东经,海内南经,海内西经,海内北经,海内东经,大荒东经,大荒南经,大荒西经,大荒北经,海内经。

其中,五卷山经没有太多争议,就是比较常规的地理文献。而真正让世人疑惑的是十三卷海经。而刘宗迪这本书也主要是讲海经的。

海经里面充斥着大量令人疑惑的信息,自古以来没有人能讲的清海经到底是讲什么呢,或者是海经里记载的地方到底在哪里。读完失落的天书,我觉得刘宗迪基本上解决了这个问题。这一点是非常了不起的。在回答这个问题之前,我要先讲一个东西,就是我们中国文化的脉络。仔细想想感觉很神奇,因为这个东西在我们的传统文化中似乎无处不在,但是经史子集里似乎没有专门讲这个的。这个要从哪说起呢?要不就从我们的万年历说起吧。

这个是我在网上搜索出来的万年历。主要分三个部分,第一个部分是左边白色块的日历,第二部分是右上角的蓝色块的当日日期,以及第三个部分是右下角的当日宜忌。

这个第三部分的宜忌,我觉得就是我想要讲的那个脉络遗留到今天的痕迹。这个部分主要是告诉人们,这一天适合做什么,不适合做什么。为什么日历要写这个?或者说,我们从什么时候就开始在日历上写这个了?

虽然前一个问题回答起来比较吃力,但是后一个问题我恰巧可以试着回答。我认为至晚在战国时期,我们的先人就开始在日历上写宜忌了。这个是有出土文物为证的。

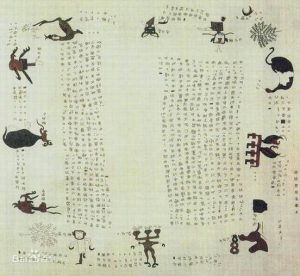

这个是1942年出土的长沙子弹库楚帛书。因为出土早了十年,所以很不幸,现在这个宝贝躺在了美国的博物馆里。要是能晚出土十年,就没有美国人什么事了。这个帛书呢,在边缘画了12个图像,这12个图像代表了一年12个月份。每一个图像后面都跟着一句话,比如一月为取,该月后面的字为:鳦则至,不可以O杀,壬子丙子凶,作O北征,帅有咎。武OO其。意思大概是此月燕子归来,不可以杀生,壬子,丙子这两个日子是凶日,不可以用兵北征。

这个楚帛书强有力的证明了,古人至少在战国时期就已经开始在日历上标记凶吉了。好了那么回到前一个问题,古人为什么要这样做呢?这是一个非常有分量的问题,很难能回答的全面,我只能试着去接近真相。

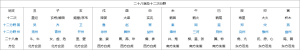

简单地说,就是古人讲究一种对应的范式。在这种范式内,天地间一切的东西都是有对应关系的,其中天与地就是一对最基本的对应关系。我们小时候语文课上都学过王勃的滕王阁序吧,滕王阁序一开头就说,豫章故郡,洪都新府,星分翼轸,地接衡庐。这句话什么意思呢?意思就是滕王阁所在地南昌为洪州的都府,在汉代是豫章郡的治所。南昌在衡山与庐山之间,对应着天上的翼宿与轸宿。那么问题来了,南昌和翼轸这两座星宿有什么关系呢?虽然我们今天不认为南昌和翼轸有关系,但是我们认为有没有关系不重要,重要的是古人认为有没有关系。有意思的是,古人就认为这是有关系的。古人认为地上的九州与天书的28宿有着对应的关系。当天上的某一个星宿的星星运行异常,那么该星宿对应的某一地区就一定会发生灾难。下表就是我总结的二十八宿与十二次分野的对应关系。我们可以看到地支为巳的星宿为翼轸,分野为楚国荆州,而南昌古时正好位于楚国。

这个想法太神奇了,是不是?天上星辰的运行竟然与地上人们的生活有着对应的关系。星辰的运行规律与否,意味着对应的分野是否有灾害。但这和日历有什么关系呢?

关系来了。因为日历是记录日期的,而日期本质上是不存在的,存在的只是天体运行的周期。当然,日期这个词其实在字面上就保留了天体运行周期的含义。因为日期的字面意思就是太阳运行的周期。那么我们琢磨一下,是不是能琢磨出点关系出来呢?古人讲究分野,即天上的星宿与地上的州国一一对应。而日历是记录天体运行周期的,28星宿又都是天上的天体。虽然28宿属于日月星辰中的辰,而日期主要参考日月星的运行周期,这里的星不是今天语义中的恒星,而是指金木水火土五颗行星。此五星加上日和月为七曜。虽然今天我们流行的星期传自西方,但是在我们的文化里,也是有七曜的说法的。现在明白了没有,古人认为天地是有对应关系的,古人乃至于我们今人的时间观念都是来自于天体运行的周期,古人经过长时间的总结观察,得出了每当天体运行失常的时候,地上就会出现灾难的规律。而日历就是古人通过观察天象之后的产物,因此在日历中记载灾吉,对古人来说似乎是很自然而然的事情。

那么说了那么多,我要讲的脉络在哪里呢?我要讲的脉络其实不是别的,正是古人所讲究的这种对应关系。这种对应关系,贯穿着我们文化的终始,从最早的文字甲骨文,到今天的万年历一直都存在于我们的文化中。这种对应关系的范式,体现了古人最初始的对自然界的理解。这种关系最早可考的记录为出土的甲骨文关于四方四凤的记载,经过某种程度的发展,演化为山海经中,海外经与大荒经这两种形态,后来又发展为管子幼官篇这一形态,然后又发展为礼记月令这一形态,最后经过这一系列的发展孕育,五行学说终于横空出世。

当然我们一直以为五行学说讲的是五材,讲的是相生相克,但是五行学说的孵化器确是以四方四凤为初始面貌的这种对应关系的范式。我们且称之为四方范式吧,四方范式本来是在天文历法领域内的范式,孕育出五行之后,就无所不包含了。四方范式的嫡系成果为礼记月令,但是它竟然结出了一个特殊的庶系成果,即为五行系统。如果把四方范式当作是一个家族,以甲骨文四方四凤为太爷爷辈,那么山海经中的海外经与大荒经可能就是爷爷辈,管子幼官可能是爸爸辈,而五行系统和月令系统就是儿子辈,区别是,月令是嫡系,五行是庶系。当然,月令也已经是五行化的月令。感觉自管子以降,万物皆五行。因为管子的幼官篇有五行之实,但尚无五行之名,可以看作是作于非常接近于五行出现的时期。大概类似于小孩子已经生出来了,但是户口还没报的那个时期。排位已经是按照东西南北中来排了,就差把五材放进去了。但是在海经时期,主要还是按照东西南北的四方系统来排位的。其实海经时期,已经有了五行的孕育了,因为不论是海外经还是大荒经都带了一部海内经。据刘宗迪分析,海外经所带的四卷海内经可能是经过后人填充的,原始的海外经之海内经可能就是一卷。那么这卷还内经加上四卷海外经以及大荒经的那卷海内经加上四卷大荒经其实也正好可以构成五行系统。只是海经时期的第五个位置非常空虚,其它四方那么充实。只是有个雏形而已。但是到了管子幼官篇时期,第五个位置相对于海经时期,更充实了一些,比如【此居图方中】一段中已经出现了诸如:五和时节,君服黄色,味甘味,听宫声,治和气,用五数,饮于黄后之井的字句。而五和,黄色,甘味,宫声,和气,五数,黄后(后即为帝,黄后即为黄帝)之井,这些词即与五行中的土一一对应。似乎在管子时期就已经是万事俱备就等把五材放进去就可以完成五行系统了。

说到这里,可能大家会一头雾水,这讲的到底是什么呀。这讲的就是一条脉络,一条由商朝甲骨文的四方四凤演化到战国末期五行系统的文化脉络。而山海经的海经部分,就是这条脉络中的一个节点。或许海经并没想要刻意成为这样一个节点,但是由于先秦文献的缺失,我们只能依托海经才能更完整的认识这条脉络。这条脉络本来只有甲骨文中的东西南北四方,后来演化成了五行系统中的东西南北中五方。甲骨文中的四方对应着四风。而五行中的五方对应着五时与五材。有意思的是,我今年过年的时候刚刚学会了麻将,我发现麻将中就有东西南北中。更有意思的是,打麻将的人会把东南西北叫做东风,南风,西风,北风。我不知道这个传统是不是从甲骨文的四方四凤传下来的,但当我发现这个现象的时候,还是蛮激动的。这是我们文化中很有意思的一点,就是某些传统,我们已经忘记了为什么要这样叫法,或者为什么要这样做,其实往前追溯,是有原因的,有讲究的,只是我们现在已经忘记了。但即使是忘记了渊源,我们还是依照着古人的传统在继续着。而这种传统,在我看来就是一笔非常宝贵的财富。这种传统很多时候,能在无意识间,为我们提供某种更优的路径。当然,我说的这个财富并不是指打麻将。当然,我也不是说打麻将不是财富。我只是既不想惹恼打麻将的人,又不想惹恼不打麻将的。子曰:道其不行矣夫?我看是行的。不过要骑墙。所谓执其两端而用其中嘛。

好了,回归主题。我们就简单的缕一缕这个由甲骨文四方四凤,经山海经的海外经与大荒经,至管子幼官篇,最终到达五行系统的这条脉络吧。因为其实讲到五行,我也完全是门外汉,所以必定有很多的错误,只是希望能抛砖引玉,遇到错误的地方,希望大家能帮我斧正。

甲曰:四方四凤。

胡厚宜先生在1944年的一篇文章提出了四方四凤的观点。在《甲骨文合集》第14294版中有:

东方曰析,凤曰协。

南方曰因,凤曰凯。

西方曰夷,凤曰彝。

[北方曰]宛,凤曰役。

其中凤风同字,所以四方四凤,也可以叫做四方四风。

这个发现是划时代的发现,如一颗闪亮的彗星划破亘古长夜。我对四方四凤的喜爱是如怨如慕,如泣如诉,余音袅袅,不绝如缕啊。为什么呢,因为这里面有个很有意思的问题,什么问题呢?我们知道商朝的时候讲究的是四方四凤,而到了周朝,就变成了四方四时了。四方的内涵是不变的,关键就是四凤变成了四时。那么问题来了,四凤与四时是什么关系?四凤是否就是四时?如果四凤就是四时,那么岂不是商朝时期就有了四季的观念吗?如果四凤不是四时,那么四凤究竟是什么?四凤的背后会不会隐藏着某种不为人知的自然元素呢?还有风凤同源有什么内涵?风,凤,鸟之间有着怎样的关系?有时候,我还真想从坑里挖出一个商朝人问清楚这到底是怎么一回事。